Der Leistungskurs Gemeinschaftskunde erkundete während der Projekttage Einrichtungen in Freiburg.

Um interessante Institutionen zu besuchen, muss man nicht nach Stuttgart, Berlin oder Brüssel reisen. Der Leistungskurs Gemeinschaftskunde der K1 besuchte in den Projekttagen mehrere Gesprächspartner/innen in Freiburg, um sich politisch weiterzubilden. Die Schülerinnen und Schüler berichten über ihre Erfahrungen.

Für Projekttage eines GK-LKs sind Einrichtungen zur politischen Bildung unabdingbar. Eine solche Einrichtung ist die Landeszentrale für politische Bildung, unser offizieller Kooperationspartner. Über diesen Besuch berichtet Chiara:

Die Freiburger Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) besuchten wir an ihrem neuen Standort in der Rathausgasse. Dort begrüßte uns Prof. Dr. Michael Wehner, langjähriger Leiter der Einrichtung. In unserem Gespräch ging es unter anderem um die Rolle von Künstlicher Intelligenz in der Arbeit der LpB, zum Beispiel bei der Entwicklung von Planspielen.Zudem ging Herr Wehner auf unsere Fragen zur Rolle von Social Media ein und wie er die Resonanz zur Arbeit der LpB wahrnehme. Er erklärte, dass zum einen das Interesse zunehme, es zum anderen es aber auch zunehmend Kritik und Anfeindungen gebe, vor allen von rechten Parteien und Gruppierungen. Ein anderes Thema war die Freiheit in der Projektauswahl, die für ihn die vielfältige Arbeit an der LpB ausmache. Anschließend durften wir uns noch in der Außenstelle umsehen und den neuen LpB-Shop besuchen. Dabei lernten wir andere Mitarbeiter/innen kennen und Herr Wehner erzählte uns von der Möglichkeit, ein Praktikum oder ein FSJ bei der LpB zu machen.

Die Freiburger Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) besuchten wir an ihrem neuen Standort in der Rathausgasse. Dort begrüßte uns Prof. Dr. Michael Wehner, langjähriger Leiter der Einrichtung. In unserem Gespräch ging es unter anderem um die Rolle von Künstlicher Intelligenz in der Arbeit der LpB, zum Beispiel bei der Entwicklung von Planspielen.Zudem ging Herr Wehner auf unsere Fragen zur Rolle von Social Media ein und wie er die Resonanz zur Arbeit der LpB wahrnehme. Er erklärte, dass zum einen das Interesse zunehme, es zum anderen es aber auch zunehmend Kritik und Anfeindungen gebe, vor allen von rechten Parteien und Gruppierungen. Ein anderes Thema war die Freiheit in der Projektauswahl, die für ihn die vielfältige Arbeit an der LpB ausmache. Anschließend durften wir uns noch in der Außenstelle umsehen und den neuen LpB-Shop besuchen. Dabei lernten wir andere Mitarbeiter/innen kennen und Herr Wehner erzählte uns von der Möglichkeit, ein Praktikum oder ein FSJ bei der LpB zu machen.

Auch an der Universität Freiburg gibt es viele Wege, sich politisch zu bilden. Karla fasst zusammen:

Bei unserem Besuch am Seminar für Wissenschaftliche Politik der Universität Freiburg nahm sich Dr. Marcus Obrecht viel Zeit, um uns Einblicke in seinen Alltag und in das Studium der angewandten Politikwissenschaften zu geben. Auch Themen wie der Einfluss von KI und der Unterschied zwischen einem dualen Studium und einem angewandten Studiengang wurden erläutert.

Bei unserem Besuch am Seminar für Wissenschaftliche Politik der Universität Freiburg nahm sich Dr. Marcus Obrecht viel Zeit, um uns Einblicke in seinen Alltag und in das Studium der angewandten Politikwissenschaften zu geben. Auch Themen wie der Einfluss von KI und der Unterschied zwischen einem dualen Studium und einem angewandten Studiengang wurden erläutert.

Zunächst berichtete Dr. Obrecht kurz über seinen Werdegang und spannte dann einen Bogen zum Aufbau und Verlauf des Studiums der Politikwissenschaften. Dabei brachte er uns verschiedene Inhalte und Themenbereiche des Studiums näher. Aufgrund seiner Forschungsinteressen, die hauptsächlich im Regierungssystem Frankreichs und Deutschlands, dem Parlamentarismus, der Vergleichenden Regierungslehre und der politischen Ideengeschichte liegen, bekamen wir ein besseres Verständnis für die Relevanz dieser Themen. Herrn Dr. Obrecht herzlichen Dank für das informative Gespräch und das nette Angebot, sich auch später gerne an ihn zu wenden!

Wir besuchten jedoch nicht nur die Universität selbst, sondern auch zwei ihrer „An-Institute“ wie das Konfuzius Institut. Über dieses Gespräch berichtet Chiara:

Spontan erhielten wir die Möglichkeit, auch das Konfuzius Institut an der Universität Freiburg zu besuchen. Das Institut beschäftigt sich mit dem kulturellen Austausch zwischen China und Deutschland. Wie uns Herr Seelig, Mitarbeiter am Institut, erläuterte, reicht das Angebot von Chinesisch-Kursen – wie am Angell - und der Organisation von verschiedenen Vorträgen bis zu Teezeremonien im Institut und Schülerreisen nach China. Auch Kursteilnehmer/innen aus unserer Schule nahmen schon daran teil. Unsere Fragen bezogen sich z.B. auf die Sprache. Wir erfuhren, dass die Schrift kein Alphabet wie unseres, sondern Zeichen für verschiedene Wörter hat. Zwar stellen die Schriftzeichen für Anfänger/innen eine große Herausforderung dar. Dafür sei die Sprache leichter zu lernen als andere, da sie keine komplexe Grammatik besitze. Herr Seelig berichtete aus eigener Anschauung über die Vielfalt Chinas, mit seiner Vielzahl an Millionenstädten, die Tage und Wochen lang entdeckt werden können, aber auch die Unterschiede, welche zum Nachdenken anregen.

Das Arnold-Bergstraesser-Institut für kulturwissenschaftliche Forschung in der Windaustraße ist ebenfalls ein An-Institut der Universität Freiburg. Das Institut spielt im Bereich der transregionalen Studien zum globalen Süden eine führende Rolle in Deutschland. Über diesen Besuch berichtet Johannes:

Das Arnold-Bergstraesser-Institut für kulturwissenschaftliche Forschung in der Windaustraße ist ebenfalls ein An-Institut der Universität Freiburg. Das Institut spielt im Bereich der transregionalen Studien zum globalen Süden eine führende Rolle in Deutschland. Über diesen Besuch berichtet Johannes:

Wie unsere anderen Gesprächspartner/innen empfing uns Dr. Martin Adelmann, der Geschäftsführer des Arnold-Bergstraesser-Instituts, sehr freundlich. Zu Beginn informierte er uns über die Aufgaben des Instituts und wie die Studien seiner wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen erstellt werden. Die primären Forschungsbereiche des Arnold-Bergstraesser-Instituts seien Governance, Migration und Konflikte. Vor allem bei der Konfliktforschung sei es wichtig, „nicht erst anzukommen, wenn der Krieg beginnt, sondern schon Jahre davor da zu sein“, erklärte uns Dr. Adelmann. Darüber hinaus ist das Arnold-Bergstraesser-Institut in wichtigen politischen Gremien vertreten, in denen es sich mit komplexen Problemen und Fragestellungen zum globalen Süden beschäftigt. Ein Beispiel ist die Restitution kolonial geraubter Kunst.Um uns die Komplexität dieser Fragestellungen zu erläutern, stellte er uns vor das Problem, ob man den Schädel eines ermordeten Königs an die Regierung des Nachfolge-Staates oder an die Nachfahren des Königs zurückgeben sollte. Nachdem wir einen weitreichenden, sehr interessanten Einblick in die Arbeitsweise des Arnold-Bergstraesser-Instituts bekamen, führte uns Dr. Adelmann durch die Räumlichkeiten des Instituts. Das Highlight dieser Führung war die Fachbibliothek zum globalen Süden, welche mit über 90.000 Büchern und 60 Zeitschriften die größte Süddeutschlands ist. Insgesamt war der Besuch sehr lehrreich, da man einen sehr guten Einblick in ein Institut bekam, was wenig beachtete Themen behandelt. Für diesen großartigen Einblick möchten wir uns bei Dr. Adelmann bedanken.

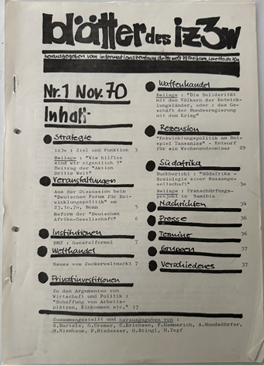

Wie das Arnold-Bergstraesser-Institut beschäftigt sich auch das „informationszentrum dritte welt“, kurz iz3w, mit dem globalen Süden. Über diesen Besuch informiert Karla:

Wie das Arnold-Bergstraesser-Institut beschäftigt sich auch das „informationszentrum dritte welt“, kurz iz3w, mit dem globalen Süden. Über diesen Besuch informiert Karla:

In unmittelbarer Nachbarschaft unserer Schule befindet sich das iz3w, wo wir ebenfalls sehr nett empfangen wurden. Nachdem sich das Team vorgestellt hatte, erfuhren wir mehr über das Konzept des Zentrums. Die Organisation beschäftigt zwölf festangestellte Mitarbeiter*innen, finanziert sich aber überwiegend durch ehrenamtliche Arbeit, Spenden und Fördermittel. Durch Kritik an den Verhältnissen zwischen Nord und Süd möchte das Zentrum ein Bewusstsein für Diskriminierung, Armut und geschichtliche Ereignisse der Vergangenheit sowie die Auswirkungen der Globalisierung auf verschiedene Schichten der Gesellschaft schaffen und dabei gleichzeitig dem benachteiligten Teil der Weltbevölkerung eine Stimme geben.Ziel ist es eine Welt zu schaffen, in die alle Menschen gleichermaßen integriert werden und über eine existenzielle Grundlage verfügen. Dabei soll gleichzeitig ein kritischer Blick auf bestehende Herrschaftsstrukturen und kapitalistische Verhältnisse gewahrt werden. Zentral ist neben einer partiellen Kritik an der Weltordnung auch die Bedeutung des Einzelnen und dessen Position in der Welt. Ein wichtiger Teil der Arbeit des iz3w liegt zudem in der Entwicklung und Gestaltung einer Zeitschrift, in der verschiedene gesellschaftliche und politische Themen angesprochen und kommentiert werden, die an anderer Stelle oftmals zu kurz kommen. Anschließend wurden wir durch das Gebäude geführt und hatten weitere Gelegenheit, Fragen zu stellen. Der Besuch im iz3w bot uns somit einen facettenreichen Einblick in die Arbeit der Organisation und war daher sehr gewinnbringend und informativ. Ein herzlicher Dank geht hiermit nochmal an Timo, Rosalie und Katrin!

Wir suchten natürlich nicht nur den Austausch mit Politik-Experten, sondern auch mit Praktikern. Deshalb besuchten wir den Fraktionsgeschäftsführer der Grünen im Freiburger Gemeinderat, Jochen Daniel. Leopold berichtet:

Herr Daniel lud uns in den Fraktionsraum des Rathauses ein, wo er sich und seine Arbeit vorstellte. Nach Stationen in Bundestags- und Landtagsbüros entschied er sich bewusst für die kommunalpolitische Ebene. Gemeinsam mit weiteren Mitarbeitenden kümmert er sich im Rathaus um die organisatorische und inhaltliche Koordination der Fraktionsarbeit. In einem offenen Gespräch erfuhren wir unter anderem, wie sich die kommunalpolitische Arbeit von der im Landtag oder Bundestag unterscheidet, insbesondere durch das Ehrenamt der Ratsmitglieder, die ihre politische Tätigkeit neben ihrem eigentlichen Beruf ausüben.

Anhand von Haushaltsplänen der Stadt zeigte uns Herr Daniel, wie finanzielle Mittel im Gemeinderat geplant und eingesetzt werden. Außerdem sprachen wir über aktuelle Themen wie die Stadtentwicklung, den Wohnungsbau und das Neubauprojekt Dietenbach, eines der größten städtebaulichen Vorhaben in Deutschland.

Auch die Bedeutung von Professionalität und Zusammenarbeit im Gemeinderat war Thema, ebenso wie die Herausforderungen und Chancen in der lokalen Politik.

Insgesamt war der Besuch eine spannende Gelegenheit, einen authentischen Einblick in die kommunalpolitische Praxis zu gewinnen.

Ein großes Dankeschön geht nicht nur an alle Gesprächspartner/innen, die wir befragen durften, sondern auch an Dr. Walter, der diese äußerst interessanten und lehrreichen Begegnungen organisierte.